Прочитав публикации эксперта Сергея Евгеньевича Хоменко И опять гололед...

и адвоката Андрея Валерьевича Стрижака Как растопить недопустимый гололед

хотелось бы расширить данный мной комментарий в последней.

В своих публикациях я показал и обосновал, что «Дорожное движение» – это техническая система, поэтому выводы о причинах отказов в этой системе должны быть сделаны только экспертом (инженером) и больше никем, даже суд не может этого делать, поскольку не обладает технической компетенцией.

Пока это неосуществимо по причине действующих Правил дорожного движения, содержащих юридические формулировки.

За время своей практики я никогда не лез в юриспруденцию, зная свои законодательные права и обязанности, всего лишь делал свою работу, корректно отвечал на вопросы юристов, не придавал значения решениям, полагаясь на закон и проявлял сочувствие в несправедливости.

Но расширяясь по мере накопления опыта и знаний, а также в результате непроизвольного втягивания, начал читать юридические (правовые) нормативы, отчего вникая в суть написанного, получил состояние шока.

Тогда начал искать причины и пришёл к выводу о том, что юристы не могут понимать инженеров вследствие полученного базового образования и специфики сферы деятельности. Разные наработки программ сознания.

Но на практике юристы не понимают инженеров не потому что не могут, а потому что не хотят, ведь это дискомфорт и не входит в круг их прописанных действий, позволяющих на базе словоблудия (веры) принимать решения.

Хочу проинформировать читателя о одном простом и ясном критерии жизни – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ФАКТ) ИЗМЕРЯЕМА.

Всё что не измеряемо – не действительно. Слова и чувства (зрение, слух и др.) в современном информационном поле меры не имеют. Отсюда рождается ЛОЖЬ – то, что недействительно (то, чего не было, нет и не будет). Её масштабы и последствия настолько разрушительны, что всё идёт к тому, чтобы чувствам придать меру. Слова меру имеют, поскольку это коды, а значит каждое слово имеет только одно значение, но ложь утверждает о многообразии.

Безусловно, что мера рождает границы и внутреннюю несвободу, от чрезмерия которой хочется уйти (например, выехав на природу), но без неё принимать судьбоносные решения это самоубийство.

Для понимания читателем моего мировоззрения привожу некоторые примеры.

1) Вопрос прокурора в судебном заседании: А правильно ли я понимаю, что ...? То есть человек спрашивает у кого-то Правила своего понимания. Мой ответ был, что я с ними не знаком.

2) Фраза юриста: Так говорится... У меня сразу же возник вопрос: А кто такой ТАК, который говорит себя? Почему КТО, а не ЧТО? Потому что умеет говорить.

3) Пункт 11.1 ПДД: Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что... Убедиться – убедить себя. Корень в слове убедить – БЕДА. У – усиление (сбор текущей энергии в точку).

Очень часто в постановлениях и др. юристы приводят фабулы: водитель не убедился (не убедил себя) в безопасности... Из каких источников Вам это известно, если водитель труп? Интересно, живые Вам об этом сами сообщают?

Аналогичные формулировки есть в кодексах, например внутреннее убеждение (внутри себя усилить беду), на основании которого проводится оценка (назначение цены за товар) доказательств с учётом (нужно что-то посчитать) всех обстоятельств дела.

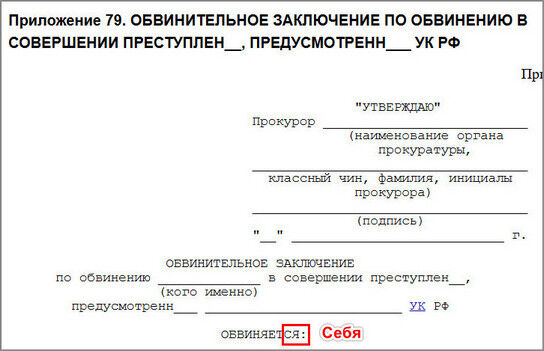

4) Следователь. СЛЕД – материальное отображение какого-то физического воздействия. ОВА – явь. ТЕЛЕ – передача, трансляция. Отсюда точно ясна функция следователя – найти, выявить следы и передать. Кому? Тому кто принимает решение о наказании. Фактически же следователь занимается не своими делами, а выполняет работу за прокурора, составляя обвинительное заключение, тем самым попадая в зависимость.

5) Наибольший шок.

Всего лишь две буквы, а как меняют смысл.

И так далее и много и везде и всюду.

Отсюда следует вывод, что юриспруденция нуждается в серьёзнейшей цифровой трансформации, поскольку наказание должно быть только за ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совершённое деяние, а не по чьей-то многообразной воле.

Конечно же и уровень экспертов должен быть не ниже плинтуса. Об этом есть в публикациях.

Всё достижимо, только лишь нужна не критика кого-то, а самостоятельная перестройка сознания.

Для поколения, получавшего знания из книг, написанных на «богатом» многообразном языке это очень трудно, но возможно (знаю по личному опыту).

Современным молодым людям это не нужно, поскольку они получают образы не через посредника (печатные тексты), а напрямую, при этом на универсальном языке. Да, им подсовывают ложь, но они её быстро распознают, всего лишь отрывая взгляд от экрана и сравнивая с действительностью.

С уважением к читателю

Добавлено: 09:11 13.05.2025

Ссылки

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Уважаемый Виталий Зиновьевич, я честно пытался понять написанное.

Но по моему вы без нужды усложняете сущности, последним подобным разбором слов на моей памяти занимался Михаил Задорнов.

Слова это лишь текстовое обозначение образов, которыми люди их произносящие пытаются вызвать подобный образ у их слушающего (читающего).

Если мировоззрение не совпадает, для этого существуют толковые словари и контекст общей мысли.

Для меня «Следователь», это человек расследующий дела, образ усталого, задёрганно дядьки за столом с горой папок с документами в обшарпанном кабинете, которому ни при каких обстоятельствах нельзя верить (звучит как табарщина), для туриста это человек который идёт по дороге (тропе) за ним.

Мышление юриста, это конечно :), сам я размышляю категориями «до и после» (действие уже свершилось и прогноз к чему оно может привести) не могу сказать за всех но как правило (по опыту моего общения) технический специалист мыслит категорией «здесь и сейчас» (действие происходит и нужно его объяснить).

В своих публикациях я показал и обосновал, что «Дорожное движение» – это техническая система, поэтому выводы о причинах отказов в этой системе должны быть сделаны только экспертом (инженером) и больше никем,Уважаемый Виталий Зиновьевич, вот если бы вопрос касался термодинамики, баллистики (систем, где правила устанавливает господь бог), я бы с Вами согласился.

Но поскольку:

1) правила дорожного движения устанавливают (и довольно часто меняют) люди

2) соблюдение таких правил зависит исключительно от «компьютера» в голове совершенно разных людей,

причины отказов таких систем почти в 100% случаев заключаются либо в нарушении правил ЛЮДЬМИ либо в несоответствии правил, установленных ЛЮДЬМИ дорожной ситуации.

А если причина в голове, то и разобраться автотехник может только помочь, и только в своем «техническом» вопросе.

А все эти формулировки начинающиеся со слов: «с технической точки зрения» (для меня лично) это первый звоночек либо некомпетентности техника, либо попытки правоприменителя снять с себя ответственность.

Еще не указал одно важное обстоятельство.

Правоприменители «не отягощены интеллектом», в связи с чем не ставят правильные вопросы технарям.

От чего и наблюдаемый результат.

Уважаемый Виталий Зиновьевич, вообще-то юриспруденция начиналась благодаря деятельности древнеримских юристов. Если уж толковать как-то термины, то начинать нужно с Римского права, для начала рекомендовал бы книгу: Черниловский З.М. «Римское частное право: Элементарный курс.» — М.: Новый Юрист, 1997.— 224 с. Потом «Римское право» Милана Бартошека.

↓ Читать полностью ↓

Потом перешёл бы к пониманию латинских терминов, например, что такое jūris, что такое sacrum (римляне считали, что общество управляется этими двумя сущностями, но понимали их, скажем так, достаточно своеобразно и необычно для нас).

Возьмём наше «следователь» — это слово понял бы древний индус, говорящий на санскрите, так как по законам Ману для поиска преступника привлекался человек, понимающий в следах, охотник. А вот на латыни это quaesitor — вопрошатель. Первоначально у нас этот вид деятельности назывался по разному, например, «праведчики» (те кто должен проведать — разузнать, очень похоже на латинского квестора). Например, в берестяной грамоте 154, Новгород, 1420–1430, читаем:

«Спросили праведчики Оманта [по поводу того, что] начал тяжбу Филипп с Иваном Стойком. [Омант сказал]: Я видел и слышал [то, что произошло] между Филиппом и Иваном. Дал Филипп Стойку три рубля серебром и семь гривен кун и коня. [Теперь] Стойко под клятвой рассчитается с посадником и с сотскими. Это происходило сегодня, на Пасху; это происходило на погосте, на торговой площади».

Ну и так со всеми словами.

Что касается самого права, то для инженера, полагаю, наша деятельность может быть объяснена через техническое нормирование (ГОСТЫ, СНиПы и т.п.). Только представьте, что Вы устанавливаете это не для редукторов, камер, ёмкостей, несущих конструкций и т.п., а для неких сущностей, которые обладают свободой воли и в принципе изначально ведут себя как хотят.

Если поставите этот мысленный эксперимент — полагаю мы приблизимся к взаимопониманию.

Хотя… Есть тут одна группа на Праворубе. Началось всё, кстати, со статьи коллеги, которая аналогична Вашей. А вылилось в целую группу. Но это и прелестно, спор должен вести к пониманию ИСТИНЫ.

которые обладают свободой воли и в принципе изначально ведут себя как хотят.Уважаемый Владислав Александрович, вот в этом вопросе и заложено основное несоответствие.

Очевидно, что в большинстве случаев человек ведет себя явно против своих интересов (и речь не о конфликте целей различного уровня).

Отсюда вывод, что и поведение людей с достаточно большой точностью можно предсказать. Дальше всех в этом вопросе продвинулись в период Сталинского СССР, когда появились такие понятия как «виктимное поведение» (тоже ошибка — не в поведении причина) и «жена врага народа».

Продвинулись, но не так и не создали полноценную теорию.

Юриспруденция должна включать учение о типажах людей и различных внутренних законах, которым подчиняются эти типажи (да и законы для типажей отличаются) — многослойных мотивах совершения тех или иных поступков.

А если учесть, что решение о поступке принимается в среднем за 7 секунд до того, как человек осознал, что поступит именно так, становится понятно, что свободы в этой воле не так уж и много.

Юриспруденция должна включать учение о типажах людей и различных внутренних законах, которым подчиняются эти типажи (да и законы для типажей отличаются) — многослойных мотивах совершения тех или иных поступков.

Уважаемый Сергей Равильевич, удивительно, но всё это есть в юриспруденции. Внутри моей головы это называется «эффект рабства». Стоит задуматься о том почему рабство вполне себя оправдывало до 9 века нашей эры, а потом стало на практике невозможным, так сразу же увидите истину, умер целый типаж раба, он стал невозможным, разве это не объясняем многое? (Вообще-то в группе «Юридическая наука» я эти вопросы раскрыл как мог).

Знаю-знаю — Вы, наверняка напишите, что и сейчас преследуют за рабство, что и сейчас есть такие случаи в жизни, что в США рабство долго существовало (надо бы, наверное, отдельную статью о рабстве написать), однако, это иное, это не социальный массовый устой, а иной вид экономики труда или в последствии ещё и эксцесс.

В общем, учение о типажах людей и законах, которые этими типажами управляют есть. И не просто есть, оно давно стало краеугольным камнем юриспруденции.

Развивать это учение, конечно, надо (как и любое другое учение).

Уважаемый Владислав Александрович, юридически вымерло, а из «компьютеров» внутри голов никуда не делось.

Невротическая концепция человека.

Человек, как и любое другое животное с рождения перенимает повадки у «старших» особей. Повадки немного сложнее, но суть от этого не меняется.

И «раб»это только один типаж.

Уважаемый Сергей Равильевич, ну, я думаю, что Лев Семёнович Выготский с Вами здорово бы поспорил и ещё привёл бы массу практических примеров, что это не так. В каждом возрасте ребёнка есть свои особенности. Например, дети 12-18 месяцев ну очень непослушные и делают всё наперекор, после 12-ти дети часто отрицают и противоречат взрослым и т.п. В детдомах дети часто не берут пример с взрослых, особенно, если их не видят, либо не воспринимают.

Однако, не случайно по делам с участием детей требуется психолог или психологическая экспертиза. Тут право также учитывает субъекта.

В детдомах дети часто не берут пример с взрослых, особенно, если их не видят, либо не воспринимают.Уважаемый Владислав Александрович, «старший» это не всегда взрослый, это тот, кого младшая особь считает «прекрасным». Во что смотришься в то и обращаешься.

Неужели «зверек» будет считать прекрасной «нянечку»?

А непослушность это просто одна из функций ребенка по обслуживанию «мамы». Взрослый человек практически на 100% зависит от структуры в которой находится, а уж в таком возрасте (если мы про месяцы) своих решений можно сказать, что совсем нет. Он делает только что, что одобряется «мамой». Естественно не словами одобряется.

А после 12 лет начинается пубертат, и «мама» отходит на второй план. Прекрасны уже другие. Особь начинает замечать «дурилки» от мамы, не понимает, разобраться не пытается (не совершает правильный поступок) и поэтому злится. Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав.

Эмоция — подсказка.

Уважаемый Владислав Александрович, случайно попался заголовок произведения Джордано Бруно и слышав ранее о нем решил почитать и понять за что его так. Начав читать, был удивлен, что философия взаимоотношений людей описана техническими терминами, приводимыми в скобках на латыни.

Видимо есть интересы по разделению для стравливания людей между собой.

Уважаемый Виталий Зиновьевич, ну, Филиппо (он же Джордано в монашестве, но вообще-то по нашему он «монах расстрига») полагал, что всё управляется монадами и весь мир — это их комбинации. Филиппо изучал физику Аристотеля и пытался найти физические основы движения космических тел. Поскольку монады управляют и людьми — нет ничего удивительного в том, что он описывал всё это через физические термины.

Вообще мне гражданское прав преподавал инженер, он проектировал и строил мосты. Это интересный эффект. Инженеры лучшие гражданские правоведы. Им это дано «от природы». А само гражданское право считают «гражданской конституцией общества». Так что ДА! — Можно сказать, что многое вполне себе описывается «техническими терминами».

P.S. Вообще в общественной жизни, как и в существовании неживых тел, правят законы сохранения энергии и энтропии. Только тут случаются парадоксы типа, когда нужно в какой-то момент (достаточно краткий) затратить массу энергии, например, чтобы выжить, или получить в будущем огромную выгоду. С энтропией также, живое должно быть разрушено, как и любая природная система. Однако, живое нашло выход, оно тратит энергию на порождение новых живых существ, на размножение и дополняет это рекомбинацией.

вообще-то юриспруденция начиналась благодаря деятельности древнеримских юристовУважаемый Владислав Александрович, браво!

А потом Древний мир, того, совсем пропал.

Наверное, и юриспруденция так же когда-то пропадет. (giggle)

Уважаемый Андрей Валерьевич, да сто пудов пропадёт! Во всяком случае я в этом абсолютно уверен.

Всё вокруг, и общественная жизнь тоже, ускоряется и ускоряется...

Скоро (лет так через 200 или ранее) нужно будет «подхватывать ситуацию на лету», а суды станут ретроградными органами, которые только тормозят общество. Уже в хозяйственном праве некоторых стран действуют квазисудебные органы, которые решают споры в максимально ускоренном порядке и признаются как некие административные промежуточные досудебные процедуры. Если же не согласны с этими органами и их решениями, то идите в суд и судитесь там несколько лет (пока ваши инвесторы не разбегутся, а ваша фирма не обанкротится, потом ещё будете долго судится, чтобы доказать, что вам должны компенсировать эти убытки).

Уважаемый Владислав Александрович, как наш третейский, получается?

Уважаемый Андрей Валерьевич, нет, например в Великобритании правительственный орган (кажется, комиссия по рынкам), а в США комиссия по ценным бумагам и т.п.

Уважаемый Владислав Александрович, ааааа… Вон оно как… Комиссии… По рынкам… По ценным бумагам.

Как-то мелко у них там.

То ли дело у нас было:

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК при СНК РСФСР) — специальный орган безопасности Советского государства.

Уважаемый Владислав Александрович, Меряющие — это те, кто придумывает, проектирует и создает материальные вещи. Верующие — это лишь потребители и пользователи этими вещами.

↓ Читать полностью ↓

И мне искренне претит то, что решения принимаются верующими (потребителями), а меряющих (созидателей) они определяют как слуг (например, гос. экспертиза при минюсте), ведь информация для разрешения споров от меряющих для них не имеет силы, а решения принимаются на основе непонятного меряющим процесса — внутреннее убеждение.

При включении режима мозга «ясна» внутреннее убеждение техническим языком — что хочу, то и ворочу.

Вы указали слишком длинный срок для исчезновения судов, это произойдет в десять раз быстрее, если система не будет трансформирована, а это сделать возможно.

Здесь надо понять следующее.

Меряющий структурен — человек «кремень» (кремний — носитель информации), рисунок мозга — ряд, все ячейки в них связаны логикой.

Верующий — это безструктурная субстанция — вода (рисунок мозга извилины, кривизна, хаос).

Вода — растворитель и очиститель, основная среда живой жизни, а следовательно, присутствие верующих в обществе обязательно и необходимо - для мытья и уборки.

Но, если посмотреть вокруг, то можно заметить, что вода не существуют сама по себе, а находится в определённых границах, в которых она принимает их форму.

Отсюда ясно поведение верующего, находящегося у власти. Когда он только начинает, он еще никуда не ездит и видит вокруг родную субстанцию в границах своей местности, но уже начинает хапать, поскольку меры в нем все-таки нет. Далее он начинает поездки, в которых запечатлевает образы больших водоемов, при этом автоматически увеличиваются интенсивность и объемы хапания. После того, как он увидел океан, где стоя с берега границ не видно, хапание превращается в безумие. И если ему задать вопрос: А зачем тебе столько всего? Он не сможет ответить, ведь тогда он должен произнести: «Я видел океан», что отправит его в соответствующее учреждение.

Выход из ситуации, ведущей к краху: получение всеми практикующими юристами (лицами, принимающими решения) второго образования: технического. Девиз простой — идите и учитесь математике.

И те, кто сделает это немедленно, станут впоследствии судьями,

Если нет, то судить будет машина (электронно-вычислительная).

Уважаемый Виталий Зиновьевич, очень интересная точка зрения. Однако, мне сложно и практически невозможно её принять. Хотя бы потому, что, когда пишу научную статью — я «мерящий», а когда покупаю одежду — я «верящий» (хотя, бывает обманываюсь и одежда рвётся или не подходит). Мы живём во временя углубленной специализации. Специалист подобен флюсу — полнота его односторонняя. Потому мы все связаны и то «мерящие», то «верящие». Вот мне не дано быть психологом, для меня психология — это что-то из области рассуждений о том как работает радиоприёмник, когда не знаешь его внутреннего устройства и не понимаешь почему нужен колебательный контур. В своё время мне было сложно понять почему в радиосхемах все построения идут от движения положительных зарядов, хотя на самом деле движутся отрицательно заряженные электроны — так я стал «верящим» в движение положительных зарядов (надо же было как-то читать схему и собирать по ним устройства). Потому и психология мне не дана, но я вижу реальные воздействия психологов, сам, порой, пользуюсь психологическими трюками (в судебных спорах, или при улаживании семейных конфликтов). Я не знаю как это работает, но «верю», так как «нажми на кнопку — получишь результат». То есть, тут я «верящий».

Вот это деление людей, на мой взгляд, является неправдой в Ваших рассуждениях. Нельзя нас делить, по мне — мы суть одно.

Я же глубокий поклонник категорического императива И.Канта.

Уважаемый Владислав Александрович, полностью с Вами согласен в том, что идеальный, гармоничный управленец и арбитр должен быть двухкомпонентный: 62% меры и 38% веры.

Для покупки одежды техничское образование не нужно, но для покупки технически сложного товара не мешало бы, тогда бы сократилось количество дорогих подделок.

Что касается писяолухии то это лишь оправдание существования блядей, иначе бы их уже давно бы всех перебили.

Уважаемый Виталий Зиновьевич, мы как-то ушли от обсуждения — Вы книжечку Чернлиовского по римскому праву почитайте (я её выше рекомендовал). В отличие от множества заумных трудов научных романистов она читается легко! В свой время я её за день проглотил. Но это хороший «мостик» к углубленному пониманию.

Всё что не измеряемо – не действительно. Слова и чувства (зрение, слух и др.) в современном информационном поле меры не имеют. Это пока молоточком по пальчику каждый себе не ударит. А как ударит, случайно, так сразу все понятно.

↓ Читать полностью ↓

юристы не могут понимать инженеров вследствие полученного базового образования и специфики сферы деятельностиУвы, но адвокат, как сказал Г.М. Резник, — это эксперт экспертов. С этими словами полностью согласен. Приходится познавать и трасологию, и судебную медицину, автотехнику, баллистику, геном, педагогику, и так далее. И везде стараться дать достойный отпор или осуществить эффективное нападение. А иначе никаааак...

Мне, как выпускнику гуманитарной гимназии (в 16 лет, еще в школе когда учился, уже в областных газетах статьи писал, хотя даже и сейчас обожаю писать с очепятками), забавно было почитать, например, про:

Пункт 11.1 ПДД: Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что… Убедиться – убедить себя. Корень в слове убедить – БЕДА. У – усиление (сбор текущей энергии в точку).

Очень часто в постановлениях и др. юристы приводят фабулы: водитель не убедился (не убедил себя) в безопасности… Из каких источников Вам это известно, если водитель труп? Интересно, живые Вам об этом сами сообщают?Есть такие слова, «омонимы» называются, они имеют несколько значений. Ключ дверной и ключ скрипичный, а еще родник. Классика.

Так, и с, например, убедиться. Толковый словарь Ожегова, Шведовой открываем. Значение читаем: «твердо уверенный». Уверенность у водителя должна появиться, чтобы беда не случилась.

Что касается «ся», немного подробностей, например, здесься.

Также добавлю, что писал ранее публикацию "Гололед, судебный гололед-2". Вот там настоящие кошмарики судебной практики, основанной на заключениях экспертов.

А главное — страховщики знают, куда просить назначить, чтобы получить такие выводы.

Уважаемый Виталий Зиновьевич, да я с Вами полностью согласен, где каждый должен заниматься СВОИМ делом!

Мораль басни «Щука и Кот» Крылова:

«Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник,

И дело не пойдёт на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит.

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело все погубит,

И рад скорей

Посмешищем стать света,

Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать совета.»

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Защита по сложным уголовным экономическим делам.

Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!

Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.

● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.

● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.

В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.

Являюсь также профессиональным медиатором.

юриспруденция нуждается в серьёзнейшей цифровой трансформации, поскольку наказание должно быть только за ДЕЙСТВИТЕЛЬНО совершённое деяние, а не по чьей-то многообразной волеУважаемый Виталий Зиновьевич, я с интересом прочел Вашу статью, и в целом поддерживаю ваши взгляды на реальность и действительность, но не могу согласиться с вышепроцитированным тезисом, поскольку повсеместное внедрение цифровизированной автоматизации, приведёт к повсеместному переходу к объективному вменению, что вряд ли пойдёт на пользу правосудию.

Уже сейчас, многие составы административных правонарушений фактически отданы на откуп автоматике (превышение скорости, пересечение стоп-линии, выезд на встречку и т.п.), и мне совершенно понятен вектор мысли наших законодателей по расширению такой автоматизированной практики, но расширение такого подхода на уголовные и гражданские дела, приведёт к тому, что такие понятия как «необходимая оборона», или «крайняя необходимость» могут стать ещё более декларативными и «мёртвыми», а уж о направленности умысла и говорить не приходится... (smoke)

Уважаемый Иван Николаевич, Вам конечно лучше знать, я всего лишь посмотрел другими глазами и привел свое понимание. И если все сделать цифровым, то люди превратятся в роботов. А тогда юриспруденция исчезнет полностью, поскольку что и как и сколько сидеть будет определять программа. С одной стороны это справедливо поскольку сравняет всех пред законом, ей не нужны деньги, дома и прочая роскошь, а только электричество.

Но человеческому общению на человеческом языке замены нет. Просто нужно немного избавиться от спама.

Каждый специалист в своей области набирает в себя опыт и только потом видит недостатки системы. Мое время для этого пришло. Надеюсь ято оно настало и для Вас.

если все сделать цифровым, то люди превратятся в роботов. А тогда юриспруденция исчезнет полностью, поскольку что и как и сколько сидеть будет определять программаУважаемый Виталий Зиновьевич, вот именно этого-то я и боюсь, поскольку совсем не хочется становиться роботом…

Уважаемый Иван Николаевич, если не хотите, то не станете. Я тоже не хочу

Уважаемый Иван Николаевич, юриспруденцию должны менять юристы, то есть специалисты в своей области. Ничего хорошего, если это сделают инженеры, не будет. Изменения состоят в том, чтобы общие формулировки отражали действительность и не допускали двоемыслия.