Грамота 9, Новгород, `1160–1180`, Раскоп Неревский, усадьба «Б»

От Гостяты к Василю. Что мне дал отец и родичи дали впридачу, то за ним. А теперь, женясь на новой жене, мне он не дает ничего. Ударив по рукам (в знак новой помолвки), он меня прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Тут Василий был хозяин усадьбы, похоже, человек видный, например, он в отъездах давал ходзяйственные распоряжения своему управляющему, в том числе о продаже коня и покупке другого с перепоручением третьему лицу по отправке оплаты (грамота №160), что само по себе примечательный факт с юридической точки зрения. Вообще в те времена встречаются настолько многоходовые и сложные сделки и поручения, что просто диву даёшься. Из обычности таких сделок и больших расстояний, на которых эти хозяйственные поручения осуществлялись, следует и необходимость договоров поручения, а так же заступничества в случае конфликта. Наверняка при исполнении поручения где-то вдалеке возникал и соответствующий спор, для разрешения которого, неминуемо привлекался заступник, поскольку не всегда была возможность выехать на разбирательство в дальние земли. А в данном случае племянница Василия, Гостята, просит у Василия заступничества в сложной семейно-имущественной ситуации. Как и в грамоте №5 (смотрите ниже) видно обращение за заступничеством к лицу видному, имеющему определённый социальный статус (впрочем, в семейно-родственных отношениях такой уклад обычен и сейчас). Необычно сама ситуация, так как Гостята пишет, что её собственное имущество осталось за мужем, напомним, что в то время собственность супругов была разделена, а муж лишь управлял имуществом жены. В такой ситуации на муже Гостяты даже при разводе лежала обязанность содержать бывшую жену, так как он пользовался её имуществом и должен платить жене при разводе, либо вернуть имущество ей.

Грамота 5. Новгород, 1320–1340. Раскоп Неревский, усадьба «Б»:

Поклон от Давыда и от Есифа к Матфею. Постой за нашего сироту (крестьянина) — скажи дворянину Павлу, Петрову брату, чтобы грамоту (подразумевается: о закабалении) не давал на него.

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— О закабалении за долги писалось выше, грамота о таком закабалении могла быть выдана только уполномоченным должностным лицом после рассмотрения претензий кредитора и возражений должника, то есть, после суда.

Грамота 244, Новгород, 1400–1410, Раскоп Неревский, усадьба «Е»:

Замолвите слово за меня владыке, так как дела, а меня сейчас вызывают.

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Тут возможно две ситуации, или это был вызов в суд самого Владыки, или вызов в суд докладчиков. Во втором случае неявка грозила пошлинами за повторные вызовы, проигрышем дела при неявке и только владыка мог эти пошлины сложить. Вызов по иным гражданским делам (призыв на службу или иное) тут очевидно невозможен, так как Владыка в этих дела воли не имел.

А вот другое реальное письменное подтверждение помощи юридического характера, и хотя Есиф и Фома братья, но в те времена пособничество было во многом родственным явлением.

Грамота 13, Новгород, 1430–1450, Раскоп Неревский:

«Привет от Фомы Есифу. Что [касается того, что] тебя вызвал [на суд] Савва, то здесь суда нет»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

Как указано выше, в описании суда, неявка на суд грозила серьёзными последствиями, а ехать за тридевять земель тоже не свет. Потому эта грамотка очень важна была. Вообще это надо читать. Читать грамотки берестяные на сайте берестяных грамот, и читать их все. Аромата этого не передать. Там столько всего изложено — целый мир, который для юриста «очень вкусный» и полон размышлений. А потом и думаешь: «А что такое право? Ведь вот какая сложная и глубокая жизнь, и явно действуют сложные нормы, и все их знают, и блюдут, а в писанном законе ничего этого нет! И кто бы мог подумать о существовании такого сложного права без законодательства !?» Ну очень и очень интересно...

Вот ещё просьба о судебном заступничестве.

Грамота 302, Новгород, 1420–1430, Раскоп Неревский, усадьба «И»:

«… за Яковом-попом… Как, господин, позаботишься о моей голове, чтобы на меня не появилась (т. е. не была составлена) бессудная грамота? А я тебе, своему господину, низко об этом [челом бью]»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Видимо, какой-то должник утверждает, что долг не за ним, а за попом Яковом, должник обращается за заступничеством в суде, чтобы при его неявке не появилось бессудной грамоты (почему он не желает явить в суд и объясниться сам — не ясно, ситуации тут могут быть разные).

Интересный пример помощи, можно сказать, юридического характера в конфликте:

Грамота № 53, Новгород, 1320–1340, Раскоп Неревский, усадьба «А»:

«Поклон от Петра Марье. Я скосил пожню, а озеричи (жители деревни Озера) у меня сено отняли. Спиши список (копию) с купчей грамоты да пришли сюда, чтобы мне было понятно, куда поведет купчая грамота (т. е. как проходит граница купленной земли)»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— О порядке хранения важных письменных сделок и юридических актов писалось выше, очевидно, тут просьба связана с этим порядком.

Случай досудебных указаний по свидетельским показаниям, но и говорит о помощи при суде.

Грамота 25, Новгород, 1400–1410, Раскоп Неревский, усадьба «В»

«… свидетельское показание (“ухо”), [обращенное] к тебе с Василием Желудковым, то ты дай показания на суде. А на меня ссылайся в том, что ты опознал коня у немца и дал за меня свидетельское показание, а немец от себя обвинение отвел, а обвинил Вигуя (?). Так что ты, Григорий (или: ты Григорию) ...? На обороте: `… [не давай (?)] заранее рубля, заранее на меня не надейся»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

Опять просьба о заступничестве в конфликте, где ещё и явно предстоит суд.

Грамота №359

«Поклон от Парфения игумену. Господин, как я порядился, так и живу. А Василько село разоряет, вежу свез, три двери свез. А что касается [жителей] села, то он всем [им] грозится вызвать [их на суд] в Ладогу. Господин, позаботься обо всем этом»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Тут, конечно, жалоба исполовника владельцу земли (монастырю в лице игумена), но предстоит судебное разбирательство и личный интерес просящего очевиден. Напомню, что в Риме адвокты были поначалу тоже господа, то есть патриции, защищавшие своих когнатов, то есть население их общины, а чтобы защищать посторонних таковые должны были примкнуть к общинам данного патриция, то есть, стать клиентами, одарив самого патриция за это. В Новгороде видим очень похожую, но более развитую феодальным строем, ситуацию.

Грамота, фиксирующая особенности судопроизводства.

Грамота 154, Новгород, 1420–1430, Раскоп Неревский, усадьба «К»:

«Спросили праведчики Оманта [по поводу того, что] начал тяжбу Филипп с Иваном Стойком. [Омант сказал]: Я видел и слышал [то, что произошло] между Филиппом и Иваном. Дал Филипп Стойку три рубля серебром и семь гривен кун и коня. [Теперь] Стойко под клятвой рассчитается с посадником и с сотскими. Это происходило сегодня, на Пасху; это происходило на погосте, на торговой площади».

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Перед нами протокол судебного разбирательства. Праведчики — судебные должностные лица (могли действовать и как следователи и как судебные исполнители). Видимо проведчики ходили по базару и искали свидетеля, им указали такового и свидетель был тут же опрошен, а его показания записаны для суда.

Просьба о внесудебном (или досудебном?) заступничестве.

Грамота 67, Новгород, 1300–1320, Раскоп Неревский, усадьба «Б»:

«Поклон от Якова Василию и Васильевой жене. Иди, господин, к Тимофею: Жирослав бесчестит, да еще (?) дворян шлет ...»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

Староста выступает представителем в связи с податями перед господином.

Грамота 102, Новгород, 1340–1360, Раскоп Неревский, усадьба «Д»:

«Поклон от [… к… У таких-то] ты велел забрать хлеб, объявив их должниками, у Иванка уже три коробьи (букв.: одну партию в три коробьи) взял. Староста Олександрова погоста бьет [тебе] челом, чтобы ты, господин, [их] окупил (т. е. согласился бы взять за них выкуп) и условился бы [об этом] со мной. Если тебе [угодно (?)] их окупить, ты отошли… (может быть: хлеб назад)»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Грамота представляет собой письмо от ключника (управляющего) к феодалу. Суть конфликта, повидимому, состоит в том, что какие-то крестьяне решили перейти от феодала в Олександров погост, а он после этого приказал отбирать у них хлеб (должник не рассчитавшись по долгу с феодалом не может уйти от него). Староста Олександрова погоста пытается урегулировать конфликт, договорившись с феодалом о выкупе уходящих крестьян, видимо, в лице старосты крестьянская община заступается за своих.

Просьба получить вызов в суд (сам просящий, очевидно, получить его не может)

Грамота 385, Новгород, 1360–1380, Раскоп Неревский, усадьба «Д»:

«Поклон посаднику Онсифору. Если ты сейчас можешь (если тебе это сейчас удобно), позаботься о позовной грамоте ...»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— О механизме вызова в суд писалось выше. Из судной грамоты неизвесто, чтобы позовницу получил представитель, очевидно такое было возможно. Во всяком случае за явку лица в суд можно было выступить с поручительством, правда, при неявке вызванного такой поручитель терпел большие убытки. Вряд ли «позаботься о позовной грамоте» означает «возьми поручительство», просящий о поручительстве так бы и написал прямо. Скорее, тут представительство.

Грамота 502, Новгород, 1180–1200, Раскоп Троицкий, усадьба «А»:

«От Мир(о)слава к Олисею Гречину. Тут войдет Гавко-полочанин. Спрашивай у него, где он стоит на постое. Если он видел, как я Ивана арестовал, поставь его перед свидетелями, как он скажет (т. е. перед теми свидетелями, которых он назовет)»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— По конфликут связанному с полочаниным Гавко есть ещё грамоты, похоже, конфликт этот был значительный. Интересно в этой грамоте то, что Иван сам в суде отсутствует и просит задавать вопросы в его интересе, то есть, даёт указания о представительстве его интересов в суде.

Грамота 934, Новгород, 1180–1200, Раскоп Троицкий, усадьба «Т»:

От Домашки к Братиле. Иди немедленно в город: я выручил твоего (букв.: тебе) сына с Гавшей

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Текст грамоты позволяет предполагать как то, что Гавша действовал вместе с Домашкой, так и то, что он обвинялся вместе с Братиловым сыном; более вероятно первое (см. ниже). Как видно из № 803, Братила каким-то образом связан с Полоцком (хотя он сам не полочанин, а новгородец это ясно из языка грамоты № 803 и из того, что, обращаясь к Братиле, Домашка называет Новгород просто «город»). При получении грамоты № 934 он находится вне Новгорода (не исключено, что в Полоцке). Отсюда некоторая вероятность того, что Гавша это не кто иной, как Гавко-полочанин из грамоты № 502 (Б 93), и что в № 502 и 934 отражен один и тот же драматический эпизод: посадник Мирошка (Мирослав) арестовал Братилова сына Ивана на глазах у полочанина Гавка (Гавши). Его удалось освободить лишь благодаря активным действиям Домашки и свидетельским показаниям Гавка. После этого Домашка немедленно вызвал в Новгород Братилу: видимо, тот должен был вернуть заплаченные Домашкой за его сына деньги и, может быть, произвести какие-то дополнительные юридические действия.

Грамота 489, Новгород, 1320–1340, Раскоп Торговый,

«… от попа Моисею. Вступись [за меня (...), ради Бога]. Если даже тебе доведется понести [какие-либо] убытки (...), то это будет за мной. А дома ...»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Не просто просьба о правозаступничестве, но ещё и обещание оплаты за это.

Грамота 676, Новгород, `1160–1180`, Раскоп Троицкий, усадьба «З»:

«… [такой-то должен] три гривны — не прощай. Если же не отдаст, то веди [его] к старосте Якуну»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

— Это консультация о том, как поступить с должником, чтобы привлечь такового к ответственности.

Теперь, с позиции всех полученных представлений о новгородской бытности можно перейти к деятельности Климяты новгородского. В нескольких хронологически близких грамотах (№ 725, 531, 671), найденных на разных усадьбах Троицкого раскопа, фигурирует Климята, который предстает как домовладелец, человек со значительным общественным весом, способный оказать помощь в юридических конфликтах, имеющий доступ к архиепископу. Есть все основания полагать, что за этим именем стоит одно и то же лицо.

Необычны просьбы о правозаступничестве к Климяте. Они содрежат достаточно подробное описание самих дел, горячие призывы о помощи и показывают, что Климята был способен к помощи при конфликте и мог урегулировать вопрос с судебными властями. Если бы Климята просто имел возможность порешать вопрос, то не было бы необходимости описывать ему сам конфликт.

Грамота 531, Новгород, 1200–1220, Раскоп Троицкий, усадьба «Б»:

«От Анны поклон Климяте. Господин брат, вступись за меня перед Коснятином в моем деле. Сделай ему при людях [следующее] заявление о его неправоте: «После того как ты возложил поручительскую ответственность (букв.: поручительство) на мою сестру и на ее дочь (т. е. заявил, что они поручились) [и] назвал сестру мою курвою, а дочь блядью, теперь Фед (Федор), приехавши и услышав об этом обвинении, выгнал сестру мою и хотел убить». Так что, господин брат, согласовавши с Воеславом, скажи ему (Коснятину): «[Раз] ты предъявил это обвинение, так докажи». Если же скажет Коснятин: «Она поручилась за зятя», — то ты, господин братец, скажи ему так: «Если будут свидетели против моей сестры, если будут свидетели, при ком она (букв.: я) поручилась за зятя, то вина на ней (букв.: на мне)». Когда же ты, брат, проверишь, какое обвинение и [какое] поручительство он (Коснятин) на меня взвел, то, если найдутся свидетели, подтверждающие это, — я тебе не сестра, а мужу не жена. Ты же меня и убей, не глядя на Федора (т. е. не принимая его во внимание). А давала моя дочь деньги при людях, с публичным объявлением и требовала заклада. А он (Коснятин) вызвал меня в погост, и я приехала, потому что он уехал со словами: «Я шлю четырех дворян за гривнами серебра (т. е. чтобы они взяли положенный штраф)»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

Истолкованию отразившейся в грамоте ситуации был посвящен уже целый ряд работ. Одна из версий описанных событий такова. Пока муж Анны Федор был в отъезде, Коснятин потребовал от Анны и ее дочери заплатить долг Аннина зятя, утверждая, что они за него поручились. Анна и ее дочь отрицали это, но Коснятин угрозами всё же вынудил их заплатить. Дочь Анны при свидетелях выплатила эти деньги. Вернувшийся Федор выгнал за это Анну из дому, и она обращается за помощью к брату, чтобы тот доказал незаконность действий Коснятина.

Однако, А. А. Гиппиус предложил следующее истолкование ситуации. Дочь Анны в отсутствие своего мужа давала в рост деньги, порученные тому Коснятином. По ее недосмотру (она не настояла на получении заклада) одна из сумм оказалась утраченной (должник отказался возвращать ее, отрицая акт займа). Узнавший об этом Коснятин потребовал деньги с Анны, заявив, что она была поручительницей за своего зятя. Когда Анна отказалась отдать деньги, отрицая факт поручительства, Коснятин назвал ее и ее дочь (или, может быть, только ее) курвой-блядью. Вернувшийся домой муж Анны Федор, узнав об этом и полагая обвинение небезосновательным, пришел в ярость и выгнал жену из дома. Тем временем Коснятин вызвал Анну в погост для официального судебного разбирательства. Однако, когда Анна приехала в погост, Коснятин (уже?) уехал оттуда в Новгород, заявив, что посылает судебных исполнителей для взыскания долга.

И снова просьба о заступничестве, где Климята может помочь.

Грамота 725, Новгород, `1180–1200`, Раскоп Троицкий, усадьба «П»:

«От Ремши поклон Климяте и Павлу. Ради Бога, пусть кто-нибудь из вас (двоих) доберется до архиепископа; скажите архиепископу о моей обиде и о том, как я был бит и закован в кандалы. А я ему (т. е. обидчику) ничего не должен. Прошу же вас»

Текст грамоты.

Текст комментария к ней.

Кажется, личность Климяты известна и из других письменных источников, во всяком случае был именно в это время именно с таким именем и именно с такими социальными возможностями такой человек в Новгороде. Более того, известно, что человек этот был явно совестливый и известный многим, к нему явно должны были обращаться с просьбами о заступничестве. Новгородский Климята, живший в конце XII — начале XIII века, сочетал свою широкую торговую деятельность с предоставлением кредитов (отдачей денег в рост). Климята был членом «Купеческого ста» (союз новгородских предпринимателей), занимался он преимущественно бортным промыслом и скотоводством. К концу жизни ему принадлежали четыре села с огородами. Перед смертью он составил духовную, в которой перечислял свыше десятка различного рода людей, связанных с ним предпринимательской деятельностью. Из перечня должников Климяты видно, что он выдавал также и «поральское серебро», за что взимались проценты в виде наклада. Деятельность Климяты была такова, что он не только предоставлял кредиты, но и брал их. Так, он завещал в уплату долга своим кредиторам Даниле и Воину два села. Все свое состояние Климята завещал почитаемому всем новгородцами Юрьевскому монастырю.

Примечателен и сам источник сведений об этом житном человеке, это его завещание-духовная. Приведу этот документ дословно, так как удивительная судьба этого человека, его широкое поле деятельности, деловое и, видимо, душевное доверие, которым он пользовался при своей жизни, как в капле воды отразились в этом документе.

Не позднее 1270 г. — Духовная Климента

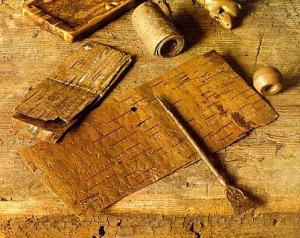

Подлинник на пергамене; вдоль верхней части левого края грамоты написано, по-видимому ранее остального текста: † Рукописанье †; на одной из наружных полос грамоты помечено: Климентово рукописанье. ГИМ, собр. Уварова, № 41/265.

Въ имя отця и сына и святаго духа. Се азъ рабъ божии Климянтъ (написано над строкою.) [даю] святому (Здесь и далее в скобках предположительные чтения поврежденных мест грамоты.) Гергью и игумену Варламу и всеи братьЪ, что възялъ ес[м]ь 20 гривнъ серебра на свои рукы святаго Гергья, было же бы ми чимъ заплатит[и]. Даю за все за то два села съ обильемь, и съ лошадьми, и съ борътью, и съ малыми селищи, и пьнь и колода, одерьнь святому Гергью; а заводникъ сусЪдъ мои Опаль. А Калисту есмь далъ Микшиньское село съ огородомъ и съ борътью. А Воинову сынови АнъдрЪю даю Самуиловьское село, и пьнь и.ду (На поврежденное место могла прийтись только одна буква; поэтому затруднительно принять общепринятое и оправдываемое вышестоящим текстом чтение: колоду.) и съ борътью; то же есмь не даромъ далъ, платилъ за мен[е Д]анило и Воинъ искупъ литовьскыи. [Во]лодиславу Даниловичю даю сивыи же[ре]бець, а Василю брату даю щитъ Въиновьскыи, оже Вельяминовьскыи жеребечь. [А] свою жену приказываю игумену Варламу и всеи (с вписано над строкой.) братьи. А и[з] свинеи из моихъ СамуилЪ даите боровъ лутьшии; а въ скотЪ, въ овцяхъ и въ свиньяхъ розделить съ женою моею наполъ. А жена моя пострижеться въ чернице, есть е[и] чимъ ся пострици, и дворъ городьскыи еи ж даю. А про се кланяюся игумену и всеи братье: а жена моя пострижеться въ чернице, то выдаите еи четверть, оть не будеть голодна; или того не въслушаеть, а нЪчто мЪншее дадите [163] еи. Хотя подо мн[ою] что останЪться, или лошакъ или оружье, то все даю святому Гергью. А про куны, чимь то ми ся было вамъ платити: въ купЪцьскомъ сътЪ у Фомы 8 гривнъ възмите, а у Борькы 4 гривне, у Фомы у Моръшня особьнеи 2 гривне безъ 2-ю ногату, а на поральское серебро наклада възяти Климяте на Борьке 13 ногате и гривна, а у Савиниця съимати Климяте съ Бор[ько]ю пять гривнъ, а въ томъ Борьке третина, а у КозЪ [у] Вьтъши 2 гривне Климяте възяти, а у Микиф[о]рц[я] 40 резанъ, а Жихневе… (Около 16 букв стерты либо совсем, либо почти совсем; читаются а… ь; общепринятое чтение: Жихневе даи… не оправдывается.) у Хотьвита взяти Климяте гривна солоныхъ кунъ, у [К]ъчьня полъгривны, у Къ. зя.а полъгривны, у Козельця с Ламлян[ы] полъгривны, на ДуранЪ 7 гривнъ, у Михальця полъгривне, у Еремея безъ 10 резанъ 2 гривне, у Гюрьгя 13 ногате, у Климяте гривна, у.тьше гривна. Или кто почнеть ся запирати того, тъ станеть со мною передъ богомь. А ты, Варламе, исправи, того же дЪля написахъ, занъ да не было у мене брата, ни сыну. Аже кто вьс[ту]пить на сю грам[от]у, да не со мною съ однымь станеть прЪ богомь, съ всимь моимь племенем[ь].

Вот таким он был человеком, при жизни имел широкие финансовые и торговые операции, был вхож к самому Владыке, заступался за людей. Брал и давал взаймы. Терпел и взлёты и неудачи и всё нажитое раздал людям да отдал на святое дело.

Вся совокупность фактов указывает на то, что мы имеем дело с действительным правозаступником, фактически, с первым известным адвокатом на Руси. Может быть когда-нибудь будет учреждена награда Климяты новгородского, которую будут вручать наиболее преданным и честным из адвокатов, беззаветно помогающим людям, живущим ради людей.

Добавила весь цикл статей в избранное! Ваше исследование очень полезно и ценно, и как раз из разряда тех, которые хочется дать почитать детям.

Согласна. Это чтение будет куда полезней комиксов!

Уууууу! Для детей столько полезного! Поучение Владимира Мономаха им почитайте! Особенно мальчикам.

Ух- дочитал все части, словно углубился в историю. Красиво изложено. так-же добавил в избранное и некоторые моменты скопировал.

Уважаемый Владислав Александрович — спасибо(handshake), что отвлекли от будней.

Возвращайтесь в будни, они теперь будут иными в ваших глазах. :)

А вот альтернативный взгляд на служение Клима новгородского:

↓ Читать полностью ↓

ЗАВЕЩАНИЕ ПЕРВОГО РУССКОГО ФИНАНСИСТА КЛИМЕНТА (опыт историко-экономической атрибуции).

Сообщение основано на духовной (завещании) новгородца Климента, завещавшего свое имущество в погашение долга и переуступку долгов своих заемщиков (ГВНП, с.162, №105) в пользу первого новгородского великокняжеского Юрьевского монастыря, тщательно публикация которой осуществлена М.Н.Тихомировым и М.В. Щепкиной. Грамота представляет великолепный финансово-экономический источник о первом известном на сегодняшний день русском финансисте. Само завещание, позволяет судить об экономике новгородского домохозяйства /Тихомиров, Щепкина,1952, с.15/.

Климент (Клим) — новгородский боярин, ездивший к Александру Невскому, был в литовском плену, а завещание мог составить после того как его выкупили оттуда и Раковорской битвы в период между 1258 и 1268 гг. соответственно. (Там же).

В исторической литературе Я.Н. Щаповым обращалось внимание, что термин завещания «А поральское серебро»–из «налогового кодекса» Руси, означающее налоговые сборы с рала(сохи). Значит, Климент не собрал или не успел собрать какие-то обязательные гос.налоги, Но поскольку, Климент составил духовную, следовательно, его свалил тяжелый недуг, а то, что грамота сохранилась и стала известна науке, свидетельствует о том, что завещатель недолго прожил после ее составления.

Следует оспорить положение о том, что Климент был рядовым феодалом, скорее всего это был чиновник – госслужащий. Одни писали, что он был военным, другие – налоговиком, банкиром. Автор не стремится к установлению какого-то одного определения рода занятий Климента – дело в том, что один человек в средневековье мог занимать разные должности и в зависимости от стечения обстоятельств быть и тем и другим, а то сразу «на все руки мастер».

Первый великокняжеский новгородский Юрьеский монастырь был основан до 1125 г. (ГВНП, с.139, №79) г. и рассматриваемый документ свидетельство его ростовщической деятельности. Грамота оперирует двумя видами активов: недвижимое имущество боярина и собственные денежные средства. Климент задолжал монастырю, выступающему здесь главным финансовым центром, 20 гривен серебра /ГС/. В погашение этого долга Климент выделил два села с хуторами, с земельными наделами, медовыми пасеками, и др. значительной по тем временам инфраструктурой. Еще два села Климент завещал двум частным лицам. Не забыта была и супруга. При обычае пострига в монахини чернецы, жены завещателя, духовная предусматривала в случае отказа ее от монастырской участи, хоть и меньшую, но все равно определенную материальную обеспеченность.

С точки зрения гендерных отношений – это истинно мужская забота.

Для выяснения общей суммы «наследственной массы», воспользуемся специальным термином, завещания Климента подсчитаем вторую часть духовной, отражающая клиентские платежи самостоятельной ростовщической деятельности завещателя. Нумизмат Н.П.Бауер первым попытавшийся подсчитать сумму розданной наличности, совершил ошибку, когда считал сумму долгов Климента в терминах 12 в., а документ составлялся в середине 13 в. до окончания действия «А се бесчестие» Пространной редакции Русской правды, где ГС «стоила» 7,5 гривен. Нумизмат, ввиду этих расчетов, получил сумму в 80 ГС.

Для установления суммы долга Климента воспользуемся соотношением величин Пространной редакции Русской правды /Назаренко,2001, с.209; Русское законодательство…, 1984, с. 428/: 1 гривна = 20 ногат = 25 кун (резан). Суммировав долги Климента, выраженные в гривнах, ногатах и резанах получим всего лишь 30,5 гривен-слитков серебра 13 в. (Хан, 2005, с.90).

Отнесем этот результат к активам Климента и попытаемся соотнести с пассивами. Последние, представленные 4 селами и домом в Новгороде могут быть лишь оценочно определены до 50 ГС.

Таким образом, новгородский боярин мог обладать недвижимостью, оценивающейся в 50 ГС, занимался банковской деятельностью, принимая на свой баланс средства «материнской» кампании и ссужая клиентам наличные средства. Климент, как видно из документа, выступал в роли финансового посредника (Ивантер, 2007, с.253; Некипелов, 2006, с.149; Дон Патинкин, 2004) был субъектом рефинансирования, которое в этом случае выделяется наиболее отчетливо. Принимая во внимание 20 ГС, взятых в кредит в монастыре, он ссужал 10,5 ГС – собственные средства, инвестированные в развитие кредитного рынка Новгорода. Духовная показывает соотношение привлеченных и собственных средств как 1,525, вызвана обеспеченьем недвижимостью. Сложив пассивы и активы мы приходим к сумме в 80,5 ГС. ТО, домохозяйство новгородского боярина в сер.13в. могло оцениваться в приведенную здесь сумму.

В сравнение, согласно рядной грамоте псковских купцов этого времени штраф за нарушение их внутреннего договора мог составить 100 ГС (ГВНП, с.317. № 331).

Нынешняя кредитно-денежная политика предусматривает, в частности, повышение кредитоспособности банковской системы в целом (Сенчагов, 2004, с.134). Именно на эти размышления наводит изучаемый документ.

Переуступка дебиторской задолженности завещателем, говорит о проблеме ликвидности его бизнеса, в то время как точная датировка завещания и соотнесение ее с вторым этапом по Л.И.Абалкину (1986, с.51) развития феодализм – аграрный переворот 13/14 вв. и таким экономически явлением в Европе как ниспадающая волна цикла добычи серебра, позволяет поставить вопрос о поиске тех событий, которые могли стать причиной появления неплательщиков неплательщиков Климента.

В исторической литературе Я.Н. Щаповым обращалось внимание, что термин завещания «А поральское серебро»–из «налогового кодекса» Руси, означающее налоговые сборы с рала(сохи). Значит, Климент не собрал или не успел собрать какие-то обязательные гос.налоги, Но поскольку, Климент составил духовную, следовательно, его свалил тяжелый недуг, а то, что грамота сохранилась и стала известна науке, свидетельствует о том, что завещатель недолго прожил после ее составления.

Следует оспорить положение о том, что Климент был рядовым феодалом, скорее всего это был чиновник – госслужащий. Одни писали, что он был военным, другие – налоговиком, банкиром. Автор не стремится к установлению какого-то одного определения рода занятий Климента – дело в том, что один человек в средневековье мог занимать разные должности и в зависимости от стечения обстоятельств быть и тем и другим, а то сразу «на все руки мастер».

Первый великокняжеский новгородский Юрьеский монастырь был основан до 1125 г. (ГВНП, с.139, №79) г. и рассматриваемый документ свидетельство его ростовщической деятельности. Грамота оперирует двумя видами активов: недвижимое имущество боярина и собственные денежные средства. Климент задолжал монастырю, выступающему здесь главным финансовым центром, 20 гривен серебра /ГС/. В погашение этого долга Климент выделил два села с хуторами, с земельными наделами, медовыми пасеками, и др. значительной по тем временам инфраструктурой. Еще два села Климент завещал двум частным лицам. Не забыта была и супруга. При обычае пострига в монахини чернецы, жены завещателя, духовная предусматривала в случае отказа ее от монастырской участи, хоть и меньшую, но все равно определенную материальную обеспеченность.

С точки зрения гендерных отношений – это истинно мужская забота.

Для выяснения общей суммы «наследственной массы», воспользуемся специальным термином, завещания Климента подсчитаем вторую часть духовной, отражающая клиентские платежи самостоятельной ростовщической деятельности завещателя. Нумизмат Н.П.Бауер первым попытавшийся подсчитать сумму розданной наличности, совершил ошибку, когда считал сумму долгов Климента в терминах 12 в., а документ составлялся в середине 13 в. до окончания действия «А се бесчестие» Пространной редакции Русской правды, где ГС «стоила» 7,5 гривен. Нумизмат, ввиду этих расчетов, получил сумму в 80 ГС.

Для установления суммы долга Климента воспользуемся соотношением величин Пространной редакции Русской правды /Назаренко,2001, с.209; Русское законодательство…, 1984, с. 428/: 1 гривна = 20 ногат = 25 кун (резан). Суммировав долги Климента, выраженные в гривнах, ногатах и резанах получим всего лишь 30,5 гривен-слитков серебра 13 в. (Хан, 2005, с.90).

Отнесем этот результат к активам Климента и попытаемся соотнести с пассивами. Последние, представленные 4 селами и домом в Новгороде могут быть лишь оценочно определены до 50 ГС.

Таким образом, новгородский боярин мог обладать недвижимостью, оценивающейся в 50 ГС, занимался банковской деятельностью, принимая на свой баланс средства «материнской» кампании и ссужая клиентам наличные средства. Климент, как видно из документа, выступал в роли финансового посредника (Ивантер, 2007, с.253; Некипелов, 2006, с.149; Дон Патинкин, 2004) был субъектом рефинансирования, которое в этом случае выделяется наиболее отчетливо. Принимая во внимание 20 ГС, взятых в кредит в монастыре, он ссужал 10,5 ГС – собственные средства, инвестированные в развитие кредитного рынка Новгорода. Духовная показывает соотношение привлеченных и собственных средств как 1,525, вызвана обеспеченьем недвижимостью. Сложив пассивы и активы мы приходим к сумме в 80,5 ГС. Отсюда, домохозяйство новгородского боярина в сер.13в. могло оцениваться в приведенную здесь сумму.

В сравнение, согласно рядной грамоте псковских купцов этого времени штраф за нарушение их внутреннего договора мог составить 100 ГС (ГВНП, с.317. № 331).

Нынешняя кредитно-денежная политика предусматривает, в частности, повышение кредитоспособности банковской системы в целом (Сенчагов, 2004, с.134). Именно на эти размышления наводит изучаемый документ.

Переуступка дебиторской задолженности завещателем, говорит о проблеме ликвидности его бизнеса, в то время как точная датировка завещания и соотнесение ее с вторым этапом по Л.И.Абалкину (1986, с.51) развития феодализм – аграрный переворот 13/14 вв. и таким экономически явлением в Европе как ниспадающая волна цикла добычи серебра, позволяет поставить вопрос о поиске тех событий, которые могли стать причиной появления неплательщиков Климента.

Интересная точка зрения. Но сомнительно, что Климята был боярином. Его живот (имущество) не тянет на боярское, в тех же берестяных грамотах можно почитать переписку двора бояр Анцифировых (около трёх поколений в переписке), по сравнению с ними Климята очень и очень мал. Бояре не были членами купеческих корпораций, а духовная Климяты прямо указывает:

А про куны, чимь то ми ся было вамъ платити: въ купЪцьскомъ сътЪ у Фомы 8 гривнъ възмите, а у Борькы 4 гривне, у Фомы у Моръшня особьнеи 2 гривне безъ 2-ю ногату,То есть, говорит о членстве Климяты в «купеческом сте».

Что касается поральского серебра, то, видимо, имеется ввиду вот эта часть духовной:

а на поральское серебро наклада възяти Климяте на Борьке 13 ногате и гривна, а у Савиниця съимати Климяте съ Бор[ько]ю пять гривнъ, а въ томъ Борьке третина, а у КозЪ [у] Вьтъши 2 гривне Климяте възяти, а у Микиф[о]рц[я] 40 резанъ, а Жихневе…Не думаю, что налоги или налоговые платежи можно было завещать и в те времена. Фраза звучит «а на поральское серебро наклада взять» и далее кому взять «Климяте», но в одном случае взять не только Климяте, а «Климяте с Борькою», причём из взятого Борьке полагается одна треть. Нефига себе налоги! Это какие-то долговые отношения.

Может в те времена гос.чиновники еще и заступниками подрабатывали?

Это вполне вероятно, так как должности были разные. Невероятно, что судья мог быть заступником, крест целовали в честном суде. А чиновники были те же землевладельцы и купцы, они же были и солдаты, они же жители города — всё одни и те же люди. Демократия, понимашь.

Так значит не факт, что он типа адвокат, а скорее всего ходатай, такие и сейчас есть, даже среди нас адвокатов.

Так и Цицерон был ходатай! Только его чё-то все в адвокаты записывают. А он и был государственный служащий. Вот и думай после этого…

Все не все, а лишь бы не кого попало, а то примем медальку имени Клима, а потом выяснится что никакой он не Цицерон, а даже наоборот Гитлеру прислуживал.

История ведь это такая хитрая наука, ну примерно как криминалистика. По науке вроде все гладко, да только на практике все через одно место получается.

Первые суды, если верить Васьковскому, были пред собранием всего племени. Конфликтующие приходили туда со своими родственниками, которые их поддерживали, и один из родственников выступал, так как умел хорошо говорить (подобное до сих пор есть в некоторых племенах). Можем ли мы считать этих выступающих адвокатами?

Адвокат — профессиональный советник по правовым вопросам. Если это определение принять за точку отсчета, то ответ самоочевиден.

Не будем спорить, так как «правовые вопросы» требуют ответа на вопрос: Что такое право? Когда оно возникло. А на этот вопрос однозначного ответа никто не даст. Есть учёные, которые считают, что у римлян до институций Гая права как такового не было.

Владислав Александрович! Спасибо за Ваш большой труд. Он именно такой, какой нам тут нужен. Без излишнего академизма, но и не из серии «История Новгорода Великого для домохозяек».

Для понимания источников Новгородского права, полагаю, следует обратиться к праву других Ганзейских городов.

Великий Новгород был впервые упомянут в 859 году уже как торговый город. В средние века Новгород представлял собой крупнейший центр международной торговли и являлся единственным Ганзейским городом на Руси.

Я согласен, что описанный персонаж — наш коллега, и что адвокатские традиции распространились на Руси из Новгорода.

Что ж, давайте, всем Праворубом отметим 800 лет русской адвокатуры. Глядишь, другие адвокатские сообщества поддержат.

Утрем нос испанской инквизиции, где адвокаты тоже были, но почти на 300 лет позже.

Жаль Ганзейскую Новгородскую республику ассимилировали московские порядки, а не наоборот.

Так до сих пор все и осталось — не наоборот. Но, но, но… народ-то стал весь московским (от Москвы до самых до окраин) и до сих пор московский народ предпочитает, когда есть возможность, адвокатам климушкиным — решал каганских.

И вполне счастлив, когда находит каганских, и всегда сомневается, когда приглашает настоящих климушкиных.

А может быть и так. Прочтет группа решал Вашу статью и решит: «Это ж про нашего брата написано!» Нашей братии 800 лет! И все толстеем и толстеем!

Спасибо за оценку, Алексей Анатольевич! Отпраздновать 800 летие — замечательная идея! И «решалой» тут, конечно не пахнет, так как «аппеляция» идёт к архиепископу, а это призыв к совести! Нам сейчас подобное даже неведомо, а жаль.

На счёт ганзейского союза. Встречал разные мнения при подготовке этой работы. В общем, полагаю, что в сам ганзейский союз Новгород не входил, так как с одной стороны в чисто-ганзейских городах новгородцам вообще разворота не давали (равно, как и новгородцы ганзейцам в своей вотчине), с другой стороны, Новгородцы торговали первоначально со многими, и с итальянцами, и с чехами, и с арабами, но именно ганзейцы сделали всё, чтобы выжить конкурентов по всей Европе, добились они этого и в Новгороде. К ганзе примыкали союзные торговые конгломераты, очевидно, Новгород был таковым. Ну это в порядке ремарки.

С большим интересом прочитал все 5 частей.

Автор проделал невероятно большой, кропотливый и очень времязатратный труд, что бы донести читателю факты знания, недоступные из обычных источников, уж не говоря об официальных.

В 5 частях нашёл для себя много интересноко из области культуры, финансов, экономики, истории и конечно же права.

Благодарю Вас Владислав Александрович.

Спасибо! Для этого и старался (bow)

Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.

Защита по сложным уголовным экономическим делам.

Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!

● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.

● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.

В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.

Являюсь также профессиональным медиатором.

Уважаемый Владислав Александрович, я с огромным интересом прочел все исторические хроники о Климяте, и могу сказать, что материала для осмысления в них более чем возможно «переварить» за один раз. К таким произведениям нужно возвращаться снова и снова, т.к. они связывают нас с нашими корнями, и дают представление об эволюции представлений о праве.

Ура! Ура! Ура! Этого и хотелось.