СД при Верховном Суде РФ опубликованы статистические сведения за 2015 год (Форма №1) (1).

СД при Верховном Суде РФ опубликованы статистические сведения за 2015 год (Форма №1) (1).В публикации приведены основные данные относительно рассмотрения уголовных дел судами первой инстанции.

Пояснения представлены после таблиц.

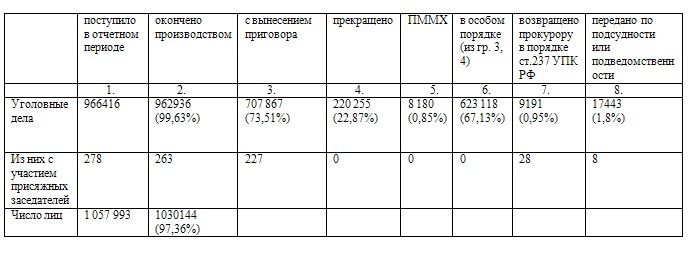

Таблица 1. Уголовные дела

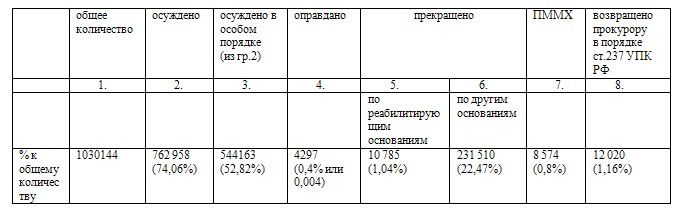

Таблица 2. Число лиц по оконченным уголовным делам

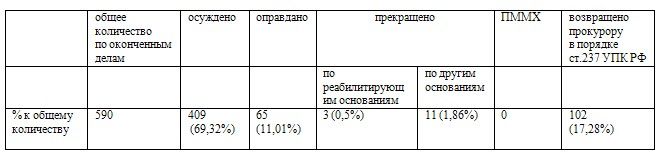

Таблица 3. Суд присяжных (по числу лиц)

Вот такая невеселая статистика.

Вот такая невеселая статистика. Пояснение к приведенным сведениям.

1. Общее количество.

Ежегодно в суды общей юрисдикции в отношении около 1 млн. обвиняемых (подсудимых) поступает около 1 млн. уголовных дел, то есть пропорция уголовных дел и подсудимых лиц составляет примерно 1:1.

Из общего количества рассмотренных уголовных дел приговоры выносятся примерно в 73% случаев.

2. Общий и особый порядки.

2.1. Поступившие уголовные дела.

В особом порядке рассматривается около 65% поступивших уголовных дел, оставшиеся 35% рассматриваются в общем порядке.

2.2. Постановленные приговоры.

Около 88% приговоров постановлено в особом порядке, соответственно около 12% в общем порядке.

3. Иные решения помимо приговоров.

Примерно 23% уголовных дел прекращаются по нереабилитирующим основаниям (истечение срока давности, примирение с потерпевшим и др.).

Около 1% уголовных дел возвращается прокурору.

Около 1% передается по подсудности или подведомственности.

Около 1% рассматривается с применением ПММХ.

Итого, 73%+23%+1%+1%+1% = 99%.

4. Оправдательные приговоры и реабилитация.

В оставшемся 1% случаев уголовные дела прекращаются по реабилитирующим основаниям (отсутствие события либо состава преступления и др.).

Доля оправданных лиц судом присяжных составляет около 11% от общего количества лиц по уголовным делам такой категории, то есть суд присяжных оправдывает в 27 раз чаще, чем профессиональный суд (0,4%), что значительно ближе к среднемировым показателям 15-20%.

Существует мнение, что процент оправдательных приговоров необходимо считать не от общего количества итоговых решений по уголовным делам, а непосредственно от приговоров, причем приговоров, постановленных в общем порядке. C таким подходом нельзя согласиться в связи с тем, что при подобной методике подсчета не учитываются все виды принятых решений на стадии судебного разбирательства.

5. Суд присяжных заседателей.

Из около 1 млн. подсудимых судом присяжных рассмотрены уголовные дела в отношении 590 человек, то есть 0,0006 количества подсудимых (0,06%). Значение равное статистической погрешности.

Для сравнения. Судом присяжных рассматривается в США — около 4 %, Англии — около 2%, Франции — около 1% от общего числа направленных в суды дел. (2), (3). Сами по себе цифры незначительны, но при сопоставлении с приведенными данными (0,04/0,0006=67; 0,02/0,0006=33; 0,01/0,0006=17) различие весьма существенно.

В связи с изложенным уместно привести мнение заслуженного юриста РФ, судьи в отставке, 1981-2003 – председателя Санкт-Петербургского (до этого – Ленинградского) городского суда, профессора СПбГУ В.И. Полуднякова (4).

Этот суд нужен профессиональным судьям, прокурорам, адвокатам, органам следствия и дознания. Дело в том, что именно в суде присяжных наиболее ярко реализуется состязательность судебного процесса. И, соответственно, четко и однозначно высвечиваются как непрофессионализм, так и мастерство всех лиц и органов, причастных к расследованию и рассмотрению конкретного уголовного дела.

Он нужен, как парадоксально это ни звучит, противникам суда присяжных. Так как в его вердиктах порою выражается отношение простых граждан, как представителей общества, к исполнительной власти в лице правоохранительных органов. Это своеобразный индикатор реагирования на несправедливость или необъективность. Это сигнал о настроении в обществе и, в определенной степени, обозначение ориентиров в общественной и государственной жизни.

6. Резолютивная часть.

Таким образом, по итогам приведенных данных вполне корректным представляется следующее сравнение.

Среднестатистическая вероятность умереть от курения при выкуривании одной пачки в день (3Х10-3) либо от потребления алкоголя в малых дозах (2Х10-3) (5) примерно равна шансу, что по уголовному делу будет постановлен оправдательный приговор (4Х10-3) и несколько больше вероятности того, что уголовное дело будет рассмотрено судом присяжных заседателей (6Х10-4).

7. Причины.

Приведенные малые значения оправдательных приговоров, а также количества прекращенных уголовных дел по реабилитирующим основаниям, обусловлены комплексом причин. Среди таковых возможно отметить следующие.

7.1. Определенная, ведущая свое начало с советских времен, мотивированность судов на борьбу с преступностью, а не на объективное исследование обстоятельств уголовного дела. Следует обратить внимание, что суд не является субъектом криминологической деятельности. Суд является независимым арбитром, равноудаленным как от стороны обвинения, так и от стороны защиты. Поэтому обоснованным представляется направление развития уголовно-процессуального законодательства от обвинительного заключения в сторону уголовного иска, когда в судебном заседании не будет обвинителя и обвиняемого (подсудимого), а будут уголовный истец и уголовный ответчик.

7.2. Субъективный фактор в виде укоренившегося заблуждения о непогрешимости правоохранительной деятельности. Миф о том, что «органы не могут ошибаться». В качестве иллюстрации в данном случае возможно привести высказывание бывшего пресс-секретаря Мосгорсуда Усачевой А.А. (6)

Если бы, согласно судебной статистике, мы имели оправдательных приговоров столько же, сколько и обвинительных, наши следственные органы надо было бы разогнать, и как можно быстрее. Получилось бы, что человек незаконно подвергается преследованию, следствию и обвинениям в свой адрес. Потом испытывает на себе роль подсудимого, и в конечном итоге выигрывает у правоохранительной машины государства. То есть государство в лице следственного органа ошиблось, привлекая его к ответственности.7.3. Объективности ради необходимо заметить, что часть ответственности за приведенные значения лежит на системе организации защиты, в том числе по причине ненадлежащей профессиональной подготовки.

Около 2/3 случаев, когда приговоры постановляются в особом порядке, то есть защитительная работа сведена к минимуму и заключается в признании подсудимым вины и сборе положительных характеризующих материалов.

Кроме того, до сих пор не распространена автоматизированная система распределения уголовных дел среди защитников по назначению, что делает их в определенной степени экономически, а следовательно и процессуально, зависимыми от органов расследования.

Централизованная информационно-правовая работа в сфере защиты в уголовном судопроизводстве как таковая отсутствует, в отличие от прокуратуры, в которой постоянно и методично проводится мониторинг правоприменительной практики, издаются обзоры, справки и другие обобщающие материалы.

Зачастую государственные обвинители действуют в судебном заседании более организованно, подготовлено, их судебная речь отличается четкостью и структурной логичностью.

Перспективным в этом направлении представляется формирование юридических образований в виде адвокатских бюро, организационная структура которых может положительно влиять на качество защиты.

Источники.

(1) www.cdep.ru

(2) Судебная власть Российской Федерации: Курс лекций, Мелехин А.В., 2012

(3) Салишева А.А. Социально-правовые препятствия функционирования суда присяжных. Пробелы в российском законодатеьстве. Юридический журнал.

Выпуск № 4, 2009.

(4) Санкт-Петербургские Ведомости. 31.03.2009. Нужен ли России суд присяжных?

(5) Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производственная охрана труда. – М.: Высшая школа, 1997.

(6) Приговор не по делу www.mos-gorsud.ru, 20.12.2011

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

| 1. | Форма №1 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции» | 164.6 KB | 17 |

Уважаемая Главбух, действительно значимые вопросы и про непогрешимость, и про независимость.

Подобные явления, очевидно, все-таки обусловлены негативным историческим наследием.

Поэтому трансформация правовой системы в сторону верховенства прав и свобод человека является движением небыстрым и сложным. Но определенные положительные подвижки все же происходят.

Уважаемый Александр Александрович, спасибо за обзор статистической информации.

Выскажу мнение, что особый порядок — это выбор подсудимых. И я бы оправдательные приговоры вообще не сравнивал с делами в особом порядке.

Уважаемый Владимир Михайлович, спасибо за Ваше мнение.

Всё-таки иногда выбор обвиняемыми особого порядка происходит, очевидно, в силу их правовой неграмотности, особенно малообеспеченных. Как говорится, наобещают им с три короба, а там, может, и состава преступления нет, или есть, но менее тяжкий.

Уважаемый Александр Александрович, о чем речь, что «особый порядок» — он такой особый.

Уважаемый Александр Александрович, согласен с вами.

Но есть и еще один момент: обвиняемому внушают на следствии, что он может сколько угодно артачиться, но получит все равно обвинительный приговор и наказание, если не по максимуму, но все равно достаточно суровое.

При выборе особого порядка гарантируют минималку..

Вот многие просто и не рискуют

У меня было уголовное дело по обвинению врача во взятках.

До моего вступления в дело он уже 7 эпизодов (которых по сути не было) признал путем написания явок с повинной..

Опера и следаки вообще советовали ему адвоката по назначению, быстрое признание вины и штраф в суде в качестве наказания.

Стоило большого труда принять с ним совместное решение, что надо побороться.

В ответ — «нарисовали» еще 15 эпизодов..

Риск был очень большой — при таком количестве эпизодов и с учетом непризнания вины все говорило в пользу того, что может быть реальный срок.

Однако — в суде все рассыпалось, кроме одного эпизода.

Но подзащитный все это время иногда высказывал некое сокрушение, мол, зря согласился, давно бы получил свой штраф и спал бы спокойно, так как сильна у наших людей вера в «честность» правоохранителей

Уважаемый Сергей Викторович,

При выборе особого порядка гарантируют минималку.хороший довод, заставляющий задуматься.

Но, по-моему, Вы его сами по большей части и рассмотрели как с положительной, так и с отрицательной сторон.

При такой дилемме итоговое решение, по-видимому, целесообразно принимать на стадии ст. 217 УПК РФ, после оценки обвиняющих и оправдывающих доказательств.

Всё же интересно сравнить размер назначаемых наказаний при особом и при общем порядках. Но у меня такой статистики пока нет. Существует общая статистика по размерам наказаний, но там необходимая градация отсутствует.

И тем не менее, относительно минимального размера наказания интересен следующий аспект.

Из части 7 ст. 316 УПК РФ и части 1 ст. 62 УК РФ следует, что в обоих случаях максимальное наказание составляет 2/3. Но в первом случае особый порядок, со всеми издержками при обжаловании относительно фактических обстоятельств, а во втором случае при признании вины подсудимый вправе выбрать общий порядок с исследованием доказательств, возможностью переквалификации на менее тяжкий состав преступления, вплоть до оправдания. Таким образом, если лицо признает свою вину, но тем не менее желает, чтобы суд проверил обоснованность обвинения, нельзя лишать его такого права.

А вообще статистика любопытная.

.

Без учета дел частного обвинения оправдано 1077 человек, без учета дел частного обвинения по реабилитирующим основаниям уголовные дела прекращены в отношении 405 человек, итого получается, что по делам публичного (частно-публичного) обвинения все благополучно закончилось для 1482 человек, из 1033041 человека, привлеченных к суду — 0,0014 процента, статистическая погрешность.

Учитывая, что по ряду дел особый порядок невозможен, и предполагая, что в делах рассмотренных в общем порядке процент фактического особого порядка примерно соответствует общим цифрам получаем порядка 96-98% дел, которые рассматриваются фактически в особом порядке.

А теперь статистический опрос, верны ли общероссийские цифры для участников ПРАВОРУБА.

Начать с себя не могу, ибо в 2015 году уголовных дел не было

Уважаемый Александр Александрович, спасибо за публикацию! Лет 10 назад делал примерно аналогичный анализ и, к сожалению, за эти годы цифры особо не изменились (((

Уважаемый Борис Александрович, благодарю за внимание. Да уж. Более того, иногда складывается впечатление, что как такового стремления к позитивным изменениям нет.

Уважаемый Александр Александрович, а какие могут быть позитивные изменения. В суд пришло дело, где черным по белому написано, что подсудимый вину признает, в содеянном раскаивается. Чего еще то надо, а в судебном заседании ходатайство на особый порядок поддерживается? А в материалах уголовного дела все как надо. И не будет оправдательных приговоров, вернее они будут в размере статпогрешности. И оснований для изменения ситуации как не было, так и не будет.

Уважаемый Сергей Николаевич, под позитивными изменениями в контексте ответа я подразумевал, что могло быть уменьшение количества уголовных дел, направленных в суд, по отношению к предыдущим годам (количественный показатель), и, соответственно увеличение процента оправдательных приговоров, прекращения по реабилитирующим основаниям, также по отношению к предыдущим годам (качественный показатель). Подобных позитивных изменений пока не наблюдается.

Относительно же определенной ограниченности особого порядка и вовсе существует предложение отменить таковой, оставить только общий порядок. Но вряд ли такое мнение пересилит довод о процессуальной экономии.

А вот по поводу

в материалах уголовного дела все как надоещё неизвестно, потому что, как Вы без исследования доказательств проверите всё как надо или как не надо?

Жаль нет цифр, какой процент отмененных оправдательных приговоров, как в общем порядке так и с присяжными. Вроде, почти половина оправдательных приговоров с участием присяжных отменяется. Жаль и грустно.

Уважаемый Павел Викторович, немного другая тема, апелляция, но и такие цифры существуют.

В 2015 году по числу лиц данные следующие. Отменены обвинительные приговоры 31, изменены обвинительные приговоры 53, отменены оправдательные приговоры 23, то есть обвинительных приговоров постановлено примерно в 6 раз больше (табл. 3), а отменено в 1,4 раза больше.

Уважаемый Александр Александрович, спасибо за публикацию, которая напомнила аксиому первого курса «Статистика знает всё». Только не могу увязать между собой две приведённые Вами цифры:В особом порядке рассматривается около 65% поступивших уголовных дел, оставшиеся 35% рассматриваются в общем порядке.2.2. Постановленные приговоры.Около 88% приговоров постановлено в особом порядке, соответственно около 12% в общем порядке.Извините, не пойму, как появилось 88% из 65-ти?Особый порядок рассчитан на его применение честными и добропорядочными людьми. Если всё по ЗАКОНУ, то зачем огород городить, когда основная масса таких дел из раздела «украл-выпил-в тюрьму» или наоборот «выпил-украл-в тюрьму», когда всё просто и очевидно, к тому же с видеофиксацией. Даже ошибки были бы маловероятны при таком количестве законопослушно получающих зарплату участковых, оперов, их замов и начальников, с дознавателями и следователями и прокурорами, плюс ПРЕССА и СУДЫ. Жаль, конечно. что случается так, когда адвокат один по одну сторону, иногда и с беззащитной мамой подзащитного, а остальные соучастники процесса — напротив. А всё это время:подзащитный… иногда высказывал некое сокрушение, мол, зря согласилсяИ успел ли он после приговора сказать адвокату «СПАСИБО» за непонятную для него борьбу на правовом поле? Взяточником — то он остался. Очевидно, во всём виновата пресловутая статистика. Если же посмотреть по видам преступлений, то она статистика будет иной.:@

Уважаемый Валерий Михайлович, спасибо. Хорошо, если приведенные сведения пригодятся коллегам.

как появилось 88% из 65-ти?623118 (п.6 табл.1)/962936 (п.2 табл.1) = 0,647=65%, то есть из общего количества судебных решений 65% являются приговоры, постановленные в особом порядке.

623118 (п.6 табл.1)/707867 (п.3 табл.1) = 0,88=88%, то есть из общего количества постановленных приговоров 88% постановлены в особом порядке.

Уважаемый Александр Александрович, спасибо, вот и я о том же. Почему вы не плюсуете гр. 3 (707867) и гр. 4 (220255), ведь в гр. 6 (623118 в особом порядке) спрятаны показатели из гр. 3 и гр.4, чт о и соответствует показателю 67, 14%.

Графы 5, 7 и 8 не включают в себя особый порядок, так как вопрос об этом преждевременен, поэтому расчёт должен вестись от суммы показателей, отображённых лишь в графах 3 и 4, а не от гр.2. Извините, но с Вашим утверждением согласиться не могу, так как в прекращённых делах также имеются дела, рассмотренные в особом порядке и прекращенные без права реабилитации.

Уважаемый Валерий Михайлович, признателен за проявленное внимание. Конструктивная критика помогает увидеть ошибки и недочеты ) .

Согласен с логикой Ваших рассуждений. В гр.6 указывается на гр. 3 и гр. 4, и в таком случае количество будет 67,14%. Цифра хорошая, правильная, но, на мой взгляд, она заставляет вдаваться в ненужные подробности, усложняет подсчет.

В публикации же приведен процент относительного общего количества поступивших уголовных дел, то есть около 65%. По-моему так понятнее, нагляднее.

Да и с методологической стороны противоречий между указанными двумя цифрами не вижу, они отражают разные аспекты. Если говорить о 67,14%, то это будет не относительно всех поступивших, а относительно суммы уголовных дел, по которым постановлены приговоры и которые прекращены.

А вот по поводу

Графы 5, 7 и 8 не включают в себя особый порядок (не в рамках данной статистики) графа 5 действительно в силу ст. 441 УПК РФ не рассматривается в особом порядке, а вот графы 7 и 8 вполне могут включать в себя особый порядок (абз.2 п. 4, абз.1 п. 12 ППВС РФ от 05.12.2006 N 60).

Уважаемый Александр Александрович, спасибо за понимание. Абсолютно с Вами согласен.

а вот графы 7 и 8 вполне могут включать в себя особый порядок (абз.2 п. 4, абз.1 п. 12 ППВС РФ от 05.12.2006 N 60).

Уважаемый Валерий Михайлович, не за что.

Истина рождается в диалоге. © )

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

В рамках адвокатской деятельности оказываю юр. помощь по многим вопросам.

Являюсь также профессиональным медиатором.

Защита по сложным уголовным экономическим делам.

Борьба с фальсификациями и незаконными методами расследования. Опыт, надёжность, добросовестность!

Дорого, но зато качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.

● Арбитраж. Банкротство. ФАС. Юридическое сопровождение вашего бизнеса.

● Юрист по ВЭД. Споры с ФТС. Международное право.

Уважаемый Александр Александрович, статистика конечно странная, если не сказать: страшная. Лично я как-то не очень верю в непогрешимость «органов» и «независимость судей».